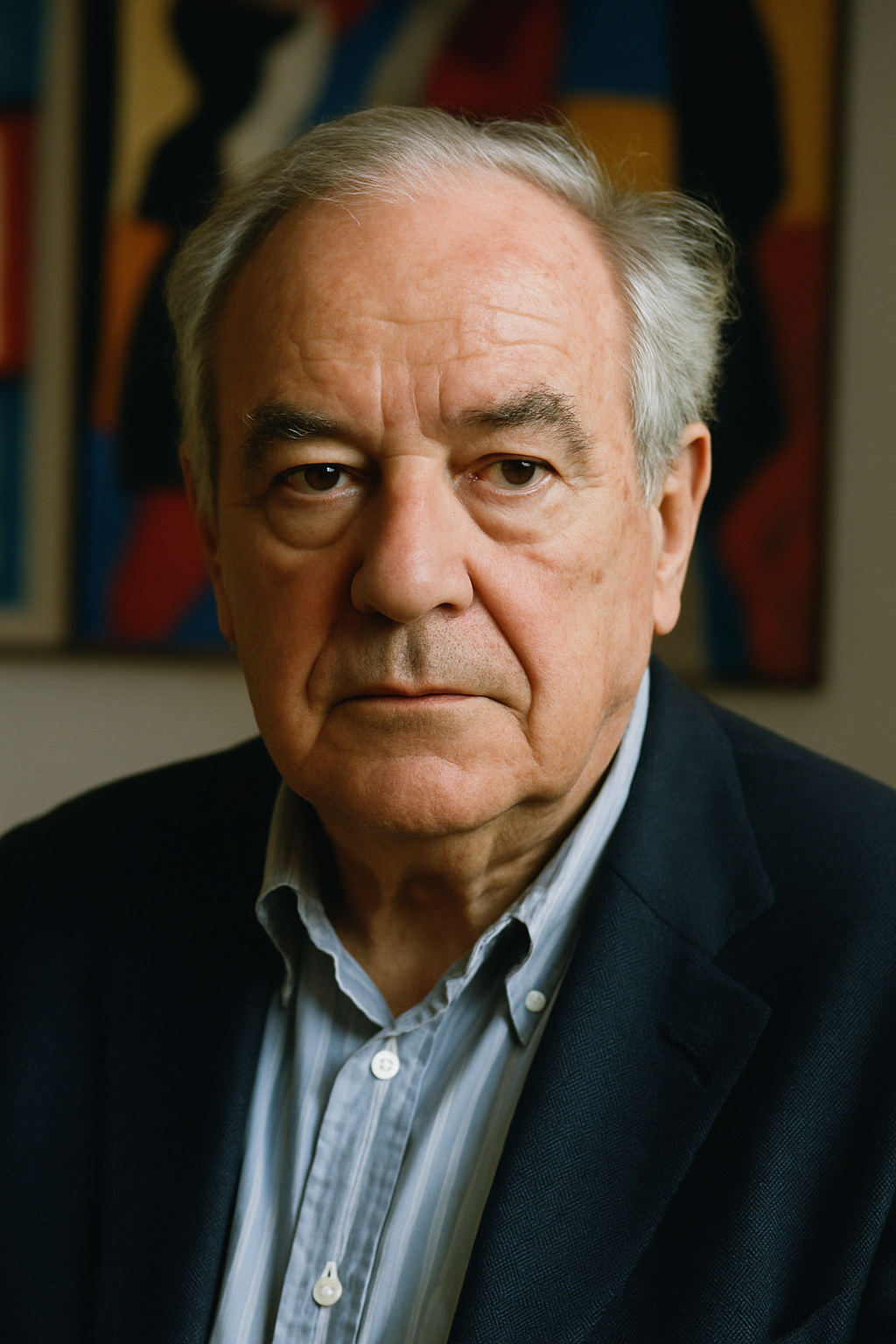

Eduardo Arroyo: el arte que no se calla

Madrid tiene una forma particular de mezclar lo solemne y lo cotidiano. Entre fachadas antiguas y cafés modernos, la ciudad respira historia y movimiento. Aquí nació, en 1937, Eduardo Arroyo, uno de esos artistas que no solo observan el mundo, sino que lo cuestionan. Pintor, escritor, escenógrafo y, sobre todo, narrador de su tiempo, Arroyo convirtió el arte en una herramienta para pensar, incomodar y reírse —a veces— de lo que no se podía decir.

Infancia, exilio y una mirada incómoda

Arroyo creció en un país silenciado por la posguerra. Hijo de una familia republicana, muy pronto comprendió que la libertad era un lujo escaso. Estudió periodismo, pero la palabra escrita no le bastó. A finales de los cincuenta, dejó España y se exilió en París, buscando aire, ideas y color.

En la capital francesa entró en contacto con escritores, cineastas y artistas que desafiaban los límites del arte tradicional. Allí comenzó a pintar sin miedo, alejándose del academicismo y abrazando la ironía. En una época donde el arte era solemnidad, Arroyo prefería el humor como forma de resistencia. Su estilo —figurativo, provocador y cargado de símbolos - era una bofetada elegante al poder. No hablaba de política directamente, pero cada cuadro suyo era un manifiesto visual contra la censura y el conformismo.

El arte como espejo y trinchera

Eduardo Arroyo fue un narrador visual. Cada obra suya es una historia envuelta en color y sarcasmo. Le interesaban los héroes caídos, los boxeadores derrotados, los personajes olvidados. En su universo, lo feo y lo hermoso compartían espacio, igual que lo cómico y lo trágico.

Durante su exilio, colaboró con otros artistas y participó en la corriente del realismo crítico, que cuestionaba el papel del arte como simple decoración. Para Arroyo, la pintura debía tener una función moral: provocar, señalar y poner frente al espectador aquello que no quería ver.

Cuando en 1976 regresó a España, lo hizo con una maleta llena de ironía y memoria. El país empezaba a despertar tras la dictadura, y su arte se convirtió en una radiografía colorida de una sociedad que quería avanzar sin olvidar sus heridas.

Madrid: un escenario que nunca lo abandonó

Aunque vivió fuera muchos años, Madrid fue siempre su punto de partida y regreso. En sus paseos por El Rastro encontraba fragmentos de su propia historia: objetos que habían sobrevivido a otras vidas, como su pintura sobrevivía a las modas. El Rastro era, para él, un teatro de lo cotidiano. Un lugar donde lo popular y lo marginal convivían sin etiquetas. Y en ese caos ordenado de voces, colores y cachivaches, Arroyo encontraba el verdadero pulso de la ciudad.

Su conexión con Madrid se mantuvo hasta el final. Participó en la vida cultural de la capital, expuso en museos y galerías, y colaboró en escenografías para el Teatro Español y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Si uno observa con atención las calles del centro, aún puede sentir su espíritu: en los murales que usan la ironía como arma, en los artistas que prefieren incomodar antes que agradar, y en los madrileños que defienden la libertad como algo natural.

Un legado que sigue latiendo

Eduardo Arroyo falleció en 2018, pero su influencia está más viva que nunca. No solo en sus cuadros —presentes en el Museo Reina Sofía o el Thyssen-Bornemisza— sino en la forma en que los artistas madrileños entienden hoy el compromiso.

Su herencia no se mide en obras, sino en actitudes: la capacidad de reírse del poder, de mezclar la alta cultura con lo popular, de pintar con ironía sin perder profundidad. En una época dominada por la imagen rápida, Arroyo nos recuerda que el arte no es solo lo que se ve, sino lo que hace pensar.